MUSES 02 を用いたパラレル・真鍮・ワールド4

はじめに 大春五郎氏を偲ぶ

大春五郎師のアンプには驚きました。25年も前のことです。その音は、今でも聞こえるかのようです。高音が透き通っているとか、低音がクッキリしているとか、そのような音質的印象ではありません。大春アンプの音色には、トランジスタアンプ特有のモノトーン感があり、好みの違いもありますので、それほどの印象は受けていません。

驚嘆させられたのは、その音源のイメージ感、ひらたくいえば音像定位と残響の広がり感です。しかし、そのようなありきたりの表現では表せない圧倒的な実在感、リアリティ感でした。密度の高い音と表現するのでしょうか、音源がその場にあるかのように聞こえます。同じレコード(CDではありません。黒い円盤です)をかけても、まさに目の前で歌っていると感じるソプラノ、スピーカの間だけでなく後方へと大きく広がるオーケストラの音場、これほどまでに再生できるのかと耳を瞠りました。

電源トランス分離

大春さんからは多くのことを教わりました。

まずは、徹底した電源分離です。それも定電圧回路や電流源を分けるのではなく、電源トランスまでの分離です。左右のチャネル、プラスマイナスは言うに及びません。増幅各段それぞれに電源トランスを用います。あの実在感、リアリティ感を生み出す秘密が電源トランス分離にあります。

いうまでもなく、ふつうのアンプには電源トランスが1個だけ使われています(第1図(a))。大春さんのアンプを聞かせて戴くより以前に、私も電源トランスは、左右とプラスマイナスの4個には分けていました(第1図(b))。オーディオピープル誌の久保誠氏の記事(1)に触発されて試みたのですが、音場感が違います。左右、プラスマイナスと電源トランスを分けるにつれて、音の密度が高まります。いちど聞かされると止められません。

第1図 ふつうの電源と左右独立電源トランス

パワー・アンプでは電圧増幅段とパワー段に別々の巻線を用いているから十分であろう、と考えていました。ところが大春さんは「同じチャネルの増幅段毎の信号は、大きさが違いますが、形はひどく似ています。似ているところほど干渉して、たちが悪いですよ」と言われます。「トランスのコアは非線形でもっとも悪さをしますから、コアまで分けないとイカンとですよ」。大春さんのパワーアンプは、各増幅段ごとにトランスが分けられていました(第2図)。

第2図 増幅段ごとに分けられた電源トランス

「あーたも(長崎訛りの大春さんの第二人称はこう聞こえました)左右のコアを分けて違いが聞こえたでしょう。左右よりも、同じチャネルの中の信号はもっと似ていますよ。そこを分けると、左右を分けるよりもはるかに、音がみえてきますよ」。

うーん、そうかなあ。半信半疑(いつも半信半疑だから試します)で試すと・・・。

たしかに違います。電圧増幅段とパワー段を別トランスにすると、音場が前後に広がります。それならと増幅段毎に分けると、クッキリと音源が聞こえます。

「どんなに回路を工夫したところで、さらに電源トランスを分けるとより良い音になりますよ」とは、その頃「定電圧回路を分けたら電源トランスを分けるのと同じ効果が得られる」と主張されていたY氏を揶揄された発言と思いますが、本質を突いています。私の聞いた限り、電源トランスを分ける効果を聞かせてくれた回路はありません。もちろん、私には作れません。

あるいは、「電圧安定化回路の応答が早ければ電源トランスを分けても効果はない」との記事も目にしましたが、そんなことを言えるのは、きっと回路図から音が聞こえる人でしょう。オーディオマニアたる者、少なくとも比較試聴した上で音の良し悪しを発言すべきと考えます。聞いた上で「マルチトランスの音が嫌いだ」と言われるのなら、それは尊重される判断です。誰もが一致して良いと評価されるようなオーディオ装置などありません。大春さんと意見の異なったこともいくつもあります。ただ、聞くことなしに音の良し悪しを決める人とは、話すだけムダです。

結局のところ私はラジオ技術1992年12月号(2)に記したところから四半世紀、一歩も進歩することができず、相変わらず電源トランスを分けてアンプを作っています。でも、あのときの電圧増幅段・パワー段別としてプラスマイナスに分けた8トランスのステレオ(各チャネルは4トランス)と、電圧増幅段をコンプリメンタリ差動回路の pnp と npn、エミッタ接地プッシュプルの6トランスに分けてさらにパワー段も分けた8トランスのモノラル、の比較は忘れられません。比較しながら「こちら(モノラル)は解像度が高く、ひとつひとつの音がクッキリとして音と音の隙間がなく、奥行きも出るのに、なぜ左右が広がらないのか」と考え込んでいました。モノラルのほうが良いのです。音のグレードが違いました。

セラミック基板

何年も鳴らしていないのですが、いつか整備してまた鳴らそうと思っているのが、かつての我が家のメインだったメインアンプです。回路はラジオ技術1990年11~12月号(3)に発表したものとまったく同じ。ただし電源トランスの数は違います。チャネルあたり8トランス、しかもすべてにチョークコイル、のもう二度と作れない代物です。

この16トランスのパワー・アンプ、2セット作りました。そのうちの1セットが部屋にあります。もう1セットは、その前のメインアンプでした。この2セット、違うところはアンプの基板だけです。ふつうのユニバーサル基板に回路を組んだものと、大春さんに作って戴いたセラミック基板のものです。世界に一組しかない、コンプリ差動用のセラミック基板です(写真A)。

写真A セラミック基板に載せられたパワーアンプ回路

大春さんは「私にとってアンプ作りは、プラモデルですよ。回路なんて分かりませんから、図の通りに線をつないでいるだけですよ」と言われていました。が、その線のつなぎ方で音は変わります。「なまじ回路がわかる人は、回路図だけで考えるから音が悪いのですよ」。まったく耳に痛い。「アンプを作る人は回路がどうのこうのと言いますが、どんな回路でもセラミックの基板に載せていなければ、私には不良品の音ですよ」と。

セラミック基板は、「あーたなら、絶対に違いがわかりますよ」と作って戴きました。セラミック基板も花崗岩のベースの上に乗らなければ実力をフルには発揮できないのだそうですが、残念ながら私には真似できません。5 mmのアルミ板に載せたセラミック基板でしたが、それでも、ふつうのエポキシ基板とは解像度が違います。いままで緻密だと思っていた写真を、10倍に引き延ばして焼き付け、よりディテールを見せつけられている感じです。

できあがったアンプを並べてお聞かせしたところ師匠は、たったの一言、「音の品位が違いますね」と言われました。まさにその通りです。一聴して再現力の違いが分かります。

ところで、基板を固めたところで上に乗っているパーツは、足下はしっかりと固定されますが、その本体は足に支えられているだけです。なぜこれほどの差が聞こえるのか不思議です。ただ言えることは、ふつうに基板にはんだづけしたパーツと比べ、ピンの上にちょっぴり浮かんでいるのですが、触ったときの揺れ方が違います。例えて言えば、砂地に足を埋めているか、コンクリートの上に立っているかの違いです。ふつうの基板は、基板が曲がっているのが分かりますが、セラミック基板に乗ったパーツは、しっかりと立っています。揺れ方が少なくなった感じとなります。

ここで、パーツの側をエポキシで固める方が良くなるはずだ、とは誰もが考えるところです。セラミックの板に部品を接着した人もありました。それを私も試聴させてもらいました。が、軍配は上げられません。基板を固めることが本質のようです。

「単に接着するだけでは、柔らかなエポキシが間に入り込んでダメですよ。固いセラミックのケースに充填すると柔らかいエポキシが変形しようとしてもできなくなるから、基板そのものがセラミックの固さに固められるのですよ」と師匠は語っていました。が、同時にこうも言われてました。「本当のところはわかりません。でも、音は違います」と。

そのとおりです。理由は分かりません。それでも、音は違います。聞いてわかる違いは重要です。私は、それだけを追っかけています。

真鍮基板

その後、師匠のセラミック基板を再現できないかと考えついたのが、20×20 mmの真鍮角棒に基板をネジ止めする方法でした。パワートランジスタも、取り付けるヒートシンクによって音が違うことを体験していました。それではと真鍮棒にネジ止めすると、これまた音像がクッキリします。半導体はパッケージ本体に質量を付加すると、音が良くなります。

そこで真鍮棒でトランジスタをサンドイッチして、その棒に基板をネジ止めして「真鍮基板」とよんでいました。5万円(代)アンプは1995年5月号(4)に発表しましたが、効果は一聴してわかります。でも、この真鍮基板であっても、さらに20 mmの真鍮板に載せるとこれまた音の解像度がアップします。解像度がアップすると、ひとつひとつの音源がよりクリアに聞こえます。

さて、プリント基板の35ミクロンの銅箔は音が悪いと私は信じています。ですから真鍮棒にネジ止めする基板も、配線しやすくするためにプリント基板は作りましたが、銅箔パターンの上に銅線で配線していました。師匠もセラミック基板のピンは、7Nの単線で配線されていました。

ところで考えるところがあり、AEDIOのヘッドホン・アンプ基板をふつうに半田付けしたものと、0.3の 6N 銅線で裏打ちしたものを比較しました。ところが、それほど違うようには感じません。この基板は、1.6 mm厚と比べて良かったので2.0 mm厚としていましたが、基板の厚みほどの差はありません。パラレル・ワールドとなりますと、恐ろしく配線箇所が増えます。オペアンプ1個につき26本ほどです。それに×8です。その基板が4枚です。はっきり言って、やりたくありません。省略したらどのくらい音が悪くなるかと考えてヘッドホン・アンプ基板で比較したのですが、この差ならしなくてよい、と踏ん切りがつきました。

師匠は「金属はセラミックほど固くないからダメですよ」と言われていました。ですが、真鍮でもエポキシ基板ほどには柔らかくありません。セラミックほどではなくても、金属でも効果は聞こえるはずです。と考えて、20 mmの真鍮板を2 mmほど削ってベースを作りました(写真B)。

写真B 真鍮基板ベース

縦にしてエポキシを流し込めるよう、ベースには短辺面にプラスチックシリンジがピタリと収まる穴を用意しました。縦にして充填します(写真C)。ちなみに基板はハンダ付けして動作確認してから固めます。万が一ミスがあると、充填してからでは修正不能です。

写真C 垂直にしてエポキシ樹脂を流し込む

基板に植えるピンは、パーツの足サイズによってマックエイトWT-8を使い分けました。ですがこのピン、磁石にくっつくのが気に入りません。まあ、ビシェイ・デールNS-2Bも鉄足だからと目をつぶります。それよりも、基板を固める効果の方が聞こえるはずです。

できあがった基板です(�写真D)。オペアンプにも11 mmに切った20×10の真鍮棒を載せましたが、これまた透明感をアップしてくれます。ちなみに、真鍮基板の材料費ですが、上に載せるパーツは除いて、1枚あたり3万円くらいかかっています。

写真D 真鍮基板に載せたパラレル・真鍮・ワールド基板

回路

第3図にアンプ基板回路を示します。ラジオ技術2016年3月号パラレル・ワールド3とほぼ同じ回路です。入力抵抗のみビシェイ・デールNS-10を用いました。NS-5用に設計し、当初はこれで試聴したのですが、ここまで鳴るのなら、とNS-10に交換したくなりました(写真DはNS-5を載せていたときに撮影したものです。最終形態はタイトルの写真です。こちらはNS-10がみえます)。「同一シリーズの抵抗は、サイズが大きいほど音が良い」との経験則がそのまま聞こえます。音の芯がクッキリと浮かび上がります。

第3図 アンプ基板回路

第4図が電源基板です。OS-CON SP 16 V 270μFをプラスマイナスに21個×2並べています。容量は5670μFにしかなりませんが、後述の理由によりこの大きさで妥協しています。整流ダイオードはもちろんMUSES 7001です。プラスマイナスそれぞれセンタタップ整流です。ブリッジ整流よりもクッキリとした音像となります。

第4図 電源基板回路

第5図に全体回路を示します。この図は1台あたり、つまりモノラルの回路です。アンプ基板に、それぞれ電源基板と2個ずつの電源トランスを用いています。都合2枚のアンプ基板と2枚の電源基板、4個のトランスです。(回路図に電源トランス1次側電圧の数値が抜け落ちててすみません。0 -110 Vです)。

第5図 全体回路

パラレル・ワールド3では、電源トランスが最高出力を制限していました。電圧リミッタ回路もうまく動くことを確認しましたので、電源トランスの容量を増やして出力アップを狙いました。せっかくだからと、アンプ基板も3枚をパラレルにしました。実測では16 W出ました。ところが試聴すると、3枚パラは2枚パラに比べ透明感が劣ります。パワー・アンプの終段トランジスタでパラレル数を増やすと概してガヤガヤした静かさに欠ける音になるのですが、その傾向です。

これはもしかして、と2枚のアンプ基板でも電源を分離すると、さらにクリアになります。どうやらアンプ基板毎に電源基板と電源トランス2個が必要みたいです。当初はOS-CONをプラスマイナスに38個(10260μF)×2並べた電源基板でドライブする計画だったのですが、この電源基板を増やすとなると、予定したケースに収まりません。そのため21個×2の電源基板としました。

電源トランスはノグチトランスPM241です。これも容量を倍にすると出力が2 Wアップすることを確認していますが、ケースの高さありきで諦めます。トロイダルトランスにして音を犠牲にする気はありません。

ところで今回の真鍮基板は、友人と同時進行で作っていました。で、ゴソゴソとやっているところに彼から「電源にASCをパラにするとさらに晴れ渡りますよ」との連絡が。ケミコンにフィルムをパラにするのは好みじゃないんだけど、と一瞬思いましたが、音は聞かなければ判断できません。試すと彼の言う通りです。さらに試すと、ASCの容量は大きい方がより澄みわたります。海神無線で売っている最大サイズのX335 100 V 30μFをパラレルにしました。X335は真鍮基板に乗りませんが、まあ、よいことにします。

ケース

ケースはタカチUCSケースにて特注しました(写真E)。幅320 mm、高さ70 mm、奥行き280 mmです。基板とトランスは3 mmのアルミ板に載せ、アルミ板は、ケース下カバーに3 mmのソルボセインを敷いてその上に載せました。ソルボセインの粘着力でぴったりとくっついているというか、外せなくなっています。防振効果もあると思いますが、ソルボセインを貼ってもほとんど違いを感じません。

写真E ケースに収められたパラレル・真鍮・ワールド

パネルが薄いのがUCSケースの弱点ですが、真鍮基板とパネルの間にもソルボセインを挟み込んで防振を気取っています。こちらも、音は変わったようには感じません。しかし、触ったときのパネルのフニャッとした感じがなくなりました。

タカチではインクジェット・プリンタでアルミにも文字入れできるとのことで、フロントパネルに入れてみました(写真F)。印刷用の版を作るのに比べ、お得な価格で��す。

写真F 文字入れしたパネル

特性

第6図に4Ω負荷での周波数特性を示します。MUSES 02 の特性そのものです。オペアンプの1回路あたり128Ωの超低抵抗負荷です。この状態で5 Vrms以上のスイングができるのですから、さすがです。

第6図 周波数特性

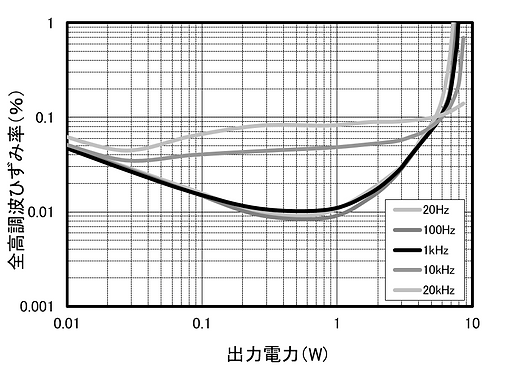

第7図に4Ω負荷でのひずみ率を示します。低抵抗でも低ひずみを示しています。20 Hzのクリッピング電圧がわずかに低くなっていますが、これは電源のキャパシタ容量不足のためです。

第7図 ひずみ特性

音

ソースを選ばないアンプです。この文章を書きながらヒラリー・ハーンのバイオリンとマティアス・ゲルネのバリトンでバッハを聞いていますが、その前にブリギット・ニルソンのイゾルデを、その前にエサ=ペッカ・サロネンでシベリウスを、その前に矢野顕子を、その前にマイク・オールドフィールドを聞いていましたが、すべてのソースで、あらゆる音源にまとわりついていた付帯音が除かれ、音源がクッキリと感じられます。とくに減衰音が美しく聞こえます。音と音の間に隙間のない、密度の高い音です。

ゆったりと、あるいは白熱して、耳元で、あるいはホールの静けさの中で、演奏を聴かせてくれるアンプです。アンプの音が目立ちませんので、苦手なソースがありません。ジャズ向きだとかクラシック向きだとか、そんな次元の低い話ではありません。ちょっと良くなると、あれもこれもとソースを引っ張り出しては聞きたくなるのですが、このアンプでは、ここはどう鳴る、あそこはどう鳴った、と次々に聞きたいとの気持が起こりません。鳴らし始めると終わりまで聞いてしまう、そんなアンプです。

おわりに

「マニアの音には2種類ありますよ。ひとつは他人に聞かせるための音。もうひとつは自分で聞くための音です」。大春さんの言葉である。ご自身は「私のは、カートリッジもスピーカも売っていますから、聞かせるための音ですよ」と笑いながらおっしゃる。「訴えかける音がなければ、誰も感心してくれませんよ」と。

そして私の音を評して、一言。「あーたのは、完璧に自分で聞くための音です。これといった特徴がまったくありません」と。師匠から戴いた最高の賛辞です。さらに師匠(は私を弟子とは思われていなかったでしょう)は、こうも言われました。「絶対に売れない音ですよ。聞かせる音がないのですから」。

昔の記事

(1) 久保誠、市販品では絶対に出せない音質を追求したプリアンプの製作・実験(その3)、オーディオピープル1979年7月号、pp. 134-142

(2) 別府俊幸、各増幅段独立電源トランスの実験、ラジオ技術1992年12月号、pp. 47-56

(3) 別府俊幸、出力5 W小型パワー・アンプの設計と製作(前編)、ラジオ技術1990年11月号、pp. 38-45

(4) 別府俊幸、出力10 Wトランス・インピーダンス方式パワー・アンプの設計と製作、ラジオ技術1995年5月号、pp.16- 27

大春さんのアンプ記事

大春五郎、大春式フォノ・イコライザ・アンプの秘密、ラジオ技術1992年4月号、pp. 177-181

大春五郎、多電源フラット・アンプの製作/雑感、ラジオ技術1992年6月号、pp. 171-173

大春五郎、松木信義、30W×2パワー・アンプの製作、ラジオ技術1995年6月号、pp. 36-44

大春五郎、松木信義、プリ~メイン・アンプの製作、ラジオ技術1995年10月号、pp.42-48

(掲載 ラジオ技術2016年10月号)